【国指定史跡】知覧城跡

知覧城跡の紹介

知覧城は武家屋敷群から南へ約1キロメートル,シラス台地の崖を最大限に利用し,その規模・まとまり・残りの良さで南九州を代表する山城です。

麓の武家屋敷の母体ともなっており,平成5年に約24ヘクタール(全体約41ヘクタール)が国指定となりました。

築城年代は不明ですが,記録によれば文和2年(1353年)足利尊氏によって島津忠宗の三男,佐多忠光に知覧の領地が与えられています。

以後佐多氏の居城として知られています。

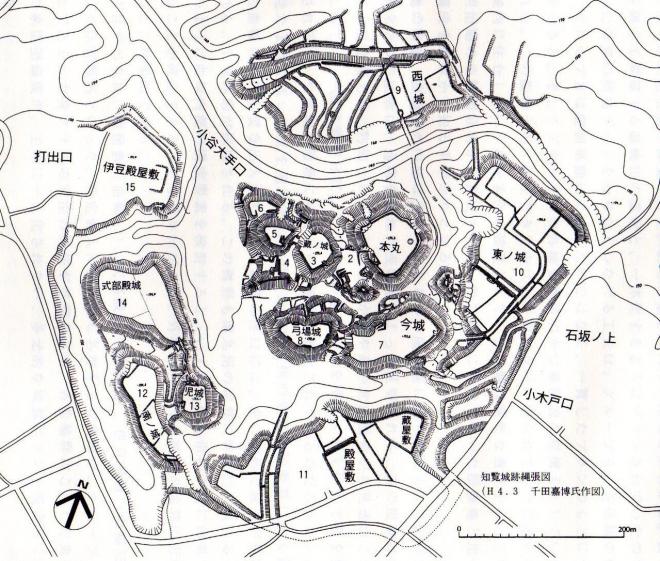

城の構造は,本丸・蔵之城などを中心とした曲輪群(平坦地)とそれを取巻く東ノ栫・式部殿城など周辺の曲輪群から形成されています。

城と城の間には深い空堀がめぐり,それぞれが独立しているのが特徴です。

城内にはL字状に曲った枡型虎口(出入り口)や土塁,やぐら台,横矢など防御施設が築かれています。

(注意)写真の観音像は平成16年度に蔵之城の虎口付近から発掘されたものです。

お城の本丸や蔵ノ城などの各場所を示した知覧城跡縄張図の拡大画像 (JPEG: 454.9KB)

所々に緑青がついた台座の上に立ち左手を胸の位置にあげた観音像の写真の拡大画像 (JPEG: 76.3KB)

四角形の柱が柱穴跡上に設置されている蔵之城の掘立柱建物跡の写真の拡大画像 (JPEG: 16.4KB)

地図

この記事に関するお問い合わせ先

【文化財課 文化財係】

電話番号:0993-83-4433

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年09月30日

公開日:2023年12月01日