要介護認定申請の方法(実際に介護を受けるには)

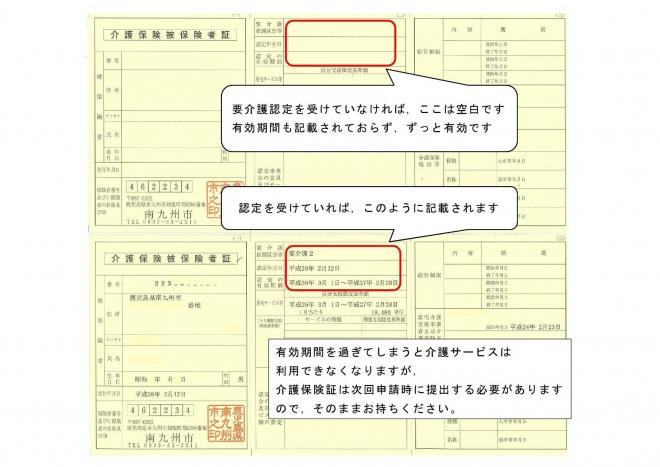

介護保険被保険者証は要介護認定を受けていなければ,要介護状態区分等,認定年月日,認定の有効期間は記載されていません。

介護保険被保険者証の認定の有効期間を過ぎてしまうと介護サービスは利用できなくなりますが,次回申請時に提出が必要となりますので,保管をお願いします。

申請に必要なもの

個人番号(マイナンバー)制度開始後の介護保険の手続きについては,以下の「個人番号(マイナンバー)制度開始後の介護保険の手続き」をご覧ください。

提出について

直接来庁・郵送のどちらも,以下のものを提出してください。

- 認定申請書 下記「申請書の種類」欄をご覧ください。

- 介護保険被保険者証(介護保険証)紛失した場合は,介護保険証等再交付申請書

- 健康保険被保険者証のコピー(40~64歳の方のみ。特定疾病の診断が必要です。)

また,窓口に直接来庁される場合は上記の他に,以下のものをご用意ください。

- 主治医の先生の名前・病院名が分かるもの

- 認定調査に立ち会う方の連絡先が分かるもの

特定疾病については,下記の「厚生労働省ホームページ(特定疾病の選定基準の考え方)」をご覧ください。

介護保険証等再交付申請書 (PDFファイル: 27.7KB)

申請先

提出先は頴娃・知覧・川辺のどの庁舎でも構いません。

また,郵送・電子申請は可能ですが,ファックス不可はですの,ご注意ください。

- 南九州市長寿介護課介護保険係

〒897-0215

南九州市川辺町平山3234番地

電話:0993-56-1111

- 南九州市役所頴娃支所福祉係

〒891-0792

南九州市頴娃町牧之内2830番地

電話:0993-36-1111

- 南九州市役所知覧支所福祉係

〒897-0392

南九州市知覧町郡6204番地

電話:0993-83-2511

申請書の種類

- 初めて申請する

- 更新(切り替え)申請をする

- 有効期限が切れたので再度,申請する

- 状態の変化があり,要支援及び要介護の変更申請をする

場合は,要介護認定申請書をお使いください。

状態変化等により現在の認定を見直して,要支援1と要支援2もしくは要介護1から要介護5まで範囲で変更になる場合の変更申請は,区分変更申請書をお使いください。

申請書ダウンロード

【記入例】要介護認定 区分変更申請書 (PDFファイル: 396.9KB)

【様式】区分変更申請書 (PDFファイル: 116.5KB)

【記入例】要介護認定 新規・更新申請書 (PDFファイル: 569.1KB)

【様式/PDF】新規・更新申請書 (PDFファイル: 123.9KB)

【全様式/Excel】新規・更新・区分変更申請書及び記入例 (Excelファイル: 71.8KB)

電子申請

障害者控除対象者認定申請

令和4年度から【障害者控除対象者認定申請書】の欄を設けてあります。

障害者控除対象者認定申請の内容については,以下の「要介護等認定を受けている方の障害者控除(障害者控除対象者認定証)について」をご確認の上,ご記入ください。

要介護等認定を受けている方の障害者控除(障害者控除対象者認定証)について

申請からサービス利用までの流れ

頴娃・知覧・川辺どの庁舎でも構いませんので,市役所に要介護認定の申請をします。

(電子申請を希望される場合は,本ページ最下段に掲載してある外部サイトから申請をします。)

- ご本人でなくとも,家族による代理申請や,地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・民生委員・介護相談員による申請代行も可能です。

- 認定調査や一次判定・二次判定(審査会)を経て,介護や支援が必要な度合い(要支援1又は2,要介護1~5)が決定されます。

認定調査は,ご自宅や病院・施設へ認定調査員が直接お伺いします。

- 結果の通知(市役所へ申請してから1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります)

認定申請の結果については原則,被保険者(ご本人)の住民登録地へ郵送します。

ご本人の住民登録地以外への送付を希望する場合は,認定申請の際,申請書へ送付先希望住所等をご記入ください。

- 以下,手順は同じですが,認定区分や利用希望のサービスによって相談先が違います。

要介護度を認定されただけでは介護サービスは利用できません。

サービス利用は必ずケアマネジャーに相談し,ケアプランを作成してからとなります。

要支援1・2と判定された方

地域包括支援センターに連絡と希望を伝え,ケアプランを作成した後,利用します。

南九州市地域包括支援センター

電話:0993-56-1111

要介護1~5と判定された方

- 在宅でのサービス利用を希望される方(ホームヘルプ・デイサービス・デイケアなど)

居宅介護支援事業者を自分で選び連絡し,ケアマネジャーに希望を伝え,ケアプランを作成した後,サービスを利用します。

- 施設入所してのサービス利用を希望される方(特別養護老人ホーム・老人保健施設など)

介護保険施設に直接申し込みし施設でケアプラン作成した後, サービスを利用します。

非該当

南九州市では,高齢者の介護や福祉,健康,医療など相談窓口として「地域包括支援センター」を設置しています。

心配事がある方は,お気軽にご相談ください。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

要介護者等からの相談に応じるとともに,要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう,市,サービス事業者,施設などとの連絡調整等を行う人です。

ケアプランとは

ご本人のニーズに合わせた適切な保健・医療・福祉サービスが提供されるよう,ケアマネジャーを中心に作成される介護計画のことです。

よくあるご質問

要介護度って何をもとに決まるのか

病気の重さではなく,介護の手間のかかり具合で判断されますので,身の回りのことがご自身でほとんどできる方は,軽い要介護度と判断される傾向があります。

いつでも申請していいのか

入院・退院・転院の直前直後は,正しい要介護度で認定されない原因となりますので,これらから1週間以上の期間を置いて申請してください。

同様に,手術を受けた場合も1ヶ月以上の期間を置いてください。

医療機関の方へ

急性期を脱したばかりで,これから回復期という時点での認定申請がございますが,その時点で認定調査を行っても身体機能の状態は変動しますので,認定調査に入れない事例があります。

この場合は認定申請を取り下げていただく場合があり,患者様やご家族様にお手数をおかけしてしまいます。

介護サービス利用を急ぐ場合以外は,身体機能の変動が少なくなってから認定申請を行ってください。

認定申請の取り下げ申出書 (Excelファイル: 21.0KB)

認定調査には立ち会いが必要なのか

可能な限り,ご本人の普段の生活の様子をご存知の方の立ち会いをお願いします。

いつもの介護者(施設職員など)であれば,必ずしもご家族である必要はありません。

立ち会いの方には,ただ傍にいるだけではなくご本人の回答の補助をお願いしていますので,立ち会いがないとご本人回答だけが頼りとなり,正しい要介護度で認定されない原因となります。

主治医が複数いる場合,どの先生の名前を書けばいいのか

普段のかかりつけの先生と,入院先の先生が異なるなどの場合は,介護が必要となった原因の傷病を診療する先生の名前を記入してください。

主治医意見書を記載する医師は1人のみです。

また,2号被保険者(64歳以下の方)の場合は,特定疾病について主治医意見書を記載する医師の名前を記入してください。

特定疾病については,以下の「厚生労働省ホームページ(特定疾病の選定基準の考え方)」をご覧ください。

有効期限が切れそうだけど,必ず更新しないといけないのか

認定有効期間を過ぎてしまうと介護サービスを利用できなくなるため,サービス利用予定の方は更新申請して下さい。

介護サービスの利用予定がない方は,更新する必要はありません。

実際に介護サービスを利用するときになってから改めて申請して下さい。

国民健康保険証や後期高齢者医療保険証とは違い,介護保険は更新が必須ではありません。

更新申請はすぐできますか

更新申請でも改めて認定調査を受ける必要があるため,手間は新規申請と変わりません。

「介護は認定が出るまで時間がかかるから,とりあえず申請した方が良い」と聞いたけど,どうすればいいですか

介護サービス利用予定がないのであれば,「とりあえず申請」する必要はありません。

実際に介護サービスを利用するときになってから申請して下さい。

急いで介護サービスを利用する必要がある緊急の場合には,市役所へご相談ください。

送付先を変えてほしい

- 今回の申請の結果だけ,送付先を変更したい場合

認定申請書の中段「連絡事項」の欄に,送付先をご記入ください。 - 今回だけでなく,今後,市役所から送付する介護保険関係の書類の送付先を変更したい場合

上記の申請書への記入と併せて,送付先変更届を記入・提出してください。

ただし,上記の認定申請書への記入は,認定申請毎に必要となります。

認定申請書への送付先変更の記入がない場合は,被保険者(ご本人)の住民登録地へ送付します。

介護保険証が見当たらないのだけど

介護保険証等再交付申請書に記入し,認定申請書と一緒に提出して下さい。

電子申請も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

【長寿介護課 介護保険係】

電話番号:0993-56-1111

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年09月15日

公開日:2023年12月01日