サツマイモ基腐病等への対策について

次年産のさつまいもでサツマイモ基腐病などの病気による被害を出さないために「残さの持ち出し・早期耕耘(残さない対策)」,プラウやプラソイラー等による「排水対策(増やさない対策)」,「健全な種いも・苗の確保(持ち込まない対策)」の実践を徹底しましょう!

今するべきこと

残さの持ち出し・早期耕耘【残さない対策】

- 残さ(腐敗や出荷ができないイモ等)をなるべくほ場外へ持ち出す。

- 地温が高い時期に複数回耕耘する。

- 腐熟促進剤も地温が高い時期に施用する。

地温が低くなると土壌中の微生物の働きが悪くなり,高い効果が得られません。

※サツマイモ基腐病菌は屑いもやしょ梗で越冬します。

残さや再萌芽した株を放置すると次年産の栽培時に基腐病が発生する原因となります。

排水対策【増やさない対策】

基腐病などの被害が多かったほ場や滞水があったほ場を優先的に以下の取組を行い,次年産の対策を行いましょう。

- 反転耕(プラウ)や混層耕(サブソイラ,プラソイラ等)による縦方向への排水

- レーザーレベラーによるほ場内側のへこみや傾斜の矯正

- 額縁明渠や枕畝除去による排水路の確保

健全な苗の確保【持ち込まない対策】

種いも伏せ込み育苗(種いもを用いた育苗)

1 温度

- 種いもの伏せ込み直後から萌芽までの床温:28~30℃

- 萌芽後の気温:昼間25~30℃,夜間15℃

2 異常株の抜き取り

- 異常が見られる株は,周辺の株も含めて種いもごと抜き取り,銅剤を散布する。

- 萌芽せず腐敗した種いもも同様に除去する。

バイオ苗育苗(茎頂培養苗育苗)

1 温度

- 気温は,昼間30℃,夜間20℃を目安に管理する。

2 苗の消毒

- 採苗後は速やかにベンレート水和剤(500倍~1000倍)または,ベンレートT水和剤20(200倍)に30分間浸漬し,消毒する。

その他

- 基腐病抵抗性品種の導入

サツマイモ残さ処理場を開設しています!

本市では,さつまいもの残さ処理場を設置しています。

次年産での病気の発生と拡大を抑えるためには,苗床・収穫後の残渣の適切な処理も重要な要因です。

さつまいも残さの処理にお困りの方は,ぜひご利用ください。

詳細は,以下の「サツマイモ残さ処理場の開設について」からご確認ください。

3つの対策を総合的に実施しましょう!

平成30年に確認されたサツマイモ基腐病は,本市の基幹作物であるさつまいもの生産に甚大な影響を及ぼしています。

サツマイモ基腐病の発生の軽減及びまん延防止の対策として,「持ち込まない対策」,「増やさない対策」,「残さない対策」の3つの対策を総合的に実施しましょう。

持ち込まない対策

- 種いも専用ほ場の設置

- 定期的な種苗の更新

- 履歴の確かな種苗の確保

- 種いもの選別・消毒

- 苗床と土壌消毒

- 苗床での異常株の抜き取り・薬剤散布

- 定植前の適切な消毒

- 苗床の残渣処理

- 長靴・農機具のこまめな洗浄

増やさない対策

- 計画的な輪作

- 品目変更・休耕・交換耕作

- 病気に強い品種の活用

- 早植え・早掘り(作型の変更)

- 排水対策

- 定期巡回による初期発生株の抜き取り

- 薬剤散布

- 株基部の発病を目安とした収穫の前倒し

残さない対策

- 収穫後残渣の持ち出し

- 収穫後すぐの耕耘などによる残渣分解促進

- 天地返し

- 本圃の適切な土壌消毒

サツマイモ基腐病以外の腐敗病対策について

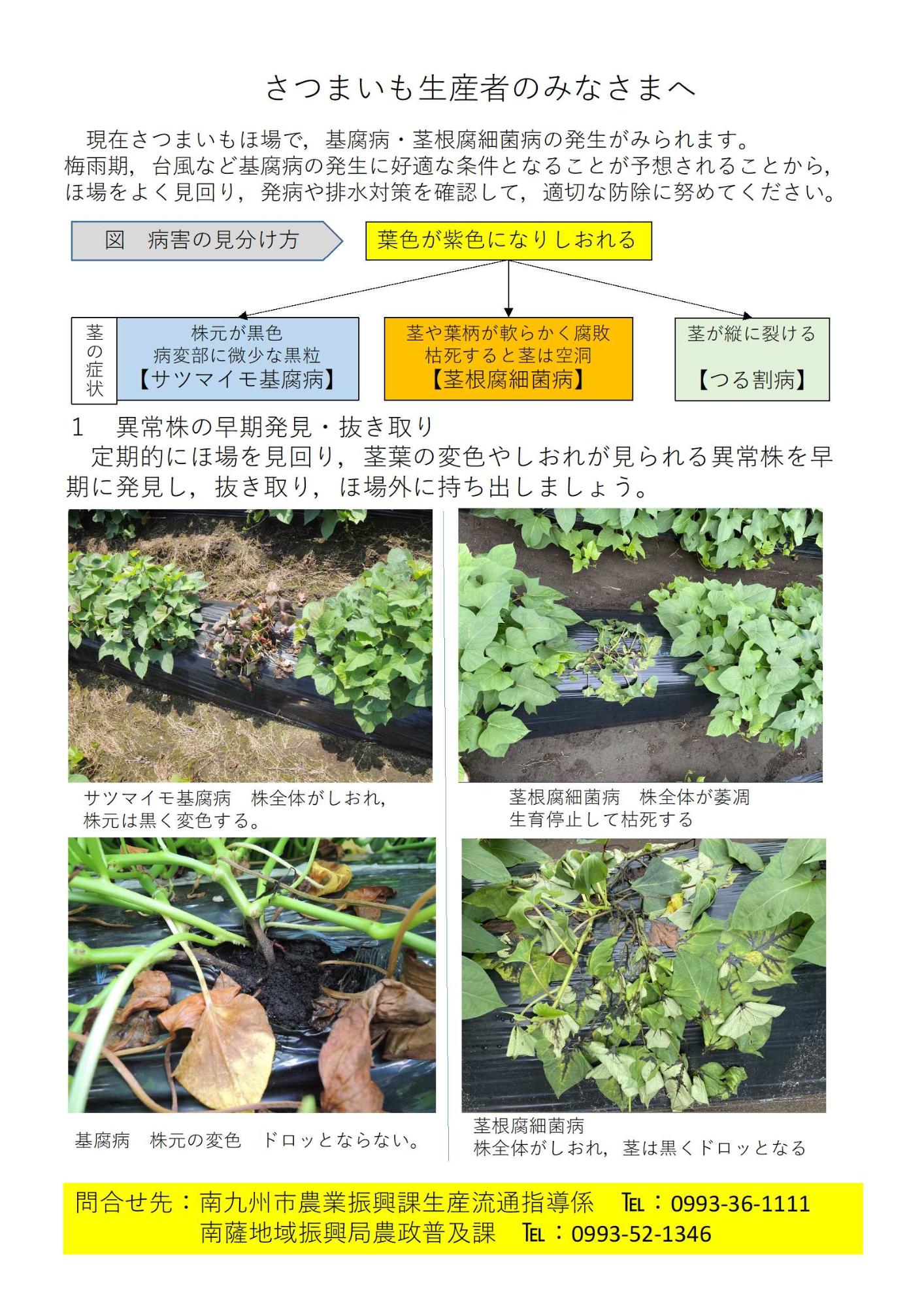

現在,南九州市内にてサツマイモ茎根腐細菌病の発生が散見されます。

今後も台風や気温上昇により発生しやすい条件となりますので,ほ場をよく見回り,サツマイモ基腐病対策と併せて以下の対策を実施してください。

サツマイモ茎根腐細菌病の特徴と対策

特徴

- 罹患した株は,株全体が萎れ,茎は黒くドロッと腐敗する。

- 作付時期が遅い,水はけが悪いほ場で発生しやすい。

対策

- 異常株の早期発見,抜き取り

※抜き取った異常株は,必ず,ほ場外に持ち出して処理すること - 排水対策

- 早期収穫(抜き取りが困難な場合)

- 苗床及び本ぽの土壌消毒(還元消毒)

詳しい情報について

以下の「鹿児島県ホームページ(サツマイモ基腐病対策に関する情報)」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

【農業振興課 生産流通指導係】

電話番号:0993-36-1111

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年12月16日

公開日:2025年04月04日